Pagi itu, rehat jam sepuluh. Selesai loceng menghabiskan bunyinya dan belum pun guru kami Cik Salina menjejakkan kaki ke luar bilik darjah. Suasana kelas sudah mulai riuh. Cikgu Salina memalingkan wajahnya pada kami. Dengan sekilas itu suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah itu, dia mengatur langkahnya kembali, dengan perlahan dia menuruni anak-anak tangga. Bunyi detak kasut tumit tingginya begitu tajam mengisi ruang kesenyapan. Sampai detak sepatunya hilang atau tubuhnya tidak terlihat lagi dari pandangan, kelas kami kembali menjadi riuh heboh. Waktu rehat, adalah detik yang paling dinantikan. Murid-murid di dalam kelas segera bertaburan, berhamburan. Pintu keluar di bahagian belakang mahupun depan diterjah mereka seolah-olah seperti bunga yang diserang kumbang. Berhimpit-himpit dan bersesak-sesak mahu melalui pintu yang sempit itu. Kadang-kadang timbul juga perasaan kasihan saya pada pintu itu. Saya duduk di bahagian kanan paling belakang berhampiran pintu, kerusi saya selalu menjadi mangsa perlanggaran mereka.

Saya masih menyimpan buku dengan tertibnya ke dalam ruang kosong di bawah meja. Sambil mata menjeling-jeling kepada sang gadis si pengawas yang duduk di bahagian tengah paling depan. Biarpun hanya dapat memandangnya dari belakang, hati saya sudah cukup bahagia. Apatah lagi jika dia menoleh untuk menyimpan buku di dalam beg sandangnya, ditambah dengan dengan sekuntum senyum. Aduhai! Tetapi sesegera itu akan saya lekas-lekas mengalihkan mata. Memohon kepada tuhan agar disembunyikan penglihatan saya yang selama ini memperhatikannya tanpa dia sedari.

Dia, gadis itu, sang pengawas itu jarang keluar ke kantin pada waktu rehat. Masa rehat, dia hanya habiskan dengan duduk di dalam kelas bersama dua atau tiga orang rakan-rakannya. Mereka berbual, ketawa dan mencuit antara satu sama lain. Kadang-kadang bibirnya tersenyum, kadang-kadang wajahnya mencemik, atau paling comel ketika rupanya di ambang kehairanan. Pipinya akan segera merah seperti debunga-debunga sakura, matanya akan mengecil menjadi redup yang aman, dan bibirnya, bibirnya yang halus itu akan tenggelam digetap giginya dari dalam.

Saya yang di luar kelas, hanya memerhatikan dia di balik jalur-jalur kosong tingkap kaca yang tembus ke dalam.

“Mari, hari ini kita ada perlawanan persahabatan dengan Kelas 3 Ehsan” begitu Hanifa mengajak saya. Saya melihat Hanifa laju menuruni tangga.

Dengan langkah panjang, sekejap saja kami sudah berada di tingkat bawah. Kelas di tingkat tiga itu hanyalah sekelumit jarak yang tidak pernah menggugah rasa penat dan lelah kami dengan sekali turun. Kami pernah didenda untuk turun naik dari tingkat tiga ke tingkat bawah sebanyak 5 kali pusingan.

“Kamu kena berjalan itik sebanyak lima pusingan. Turun ikut tangga kiri dan naik semula ikut tangga sebelah kanan” marah sungguh Cikgu Saleh kerana saya, Hanifa dan Rudy dilihat menendang telefon awam yang terletak di bawah pejabat tuan Guru Besar.

Kegembiraan lantaran menendang telefon awam yang menjatuhkan koin yang tersumbat di dalamnya sebanyak sekeping 50 sen dan tiga keping syiling 20 sen digantikan dengan wajah merah Cikgu Saleh dan rasa kebas kaki yang memakan masa seminggu untuk pulih. Seminggu itu kami berjalan terhincut-hincut, bagaikan anak lelaki yang baru masuk jawi dan dipakaikan seluar, kemudian dipaksa untuk bemain bola.

Di depan bangunan, ada sebuah padang tar yang kasar dan berbiji-biji permukaannya. Jika ada orang memuji wajah bulan itu cantik, itu hanyalah bulan dipandangnya dari jauh. Tetapi jatuh di bulan, tidak sama jika kamu bergelungsur jatuh di atas padang tar, kawan. Apatah lagi jika pada waktu itu padang tar sedang dibakar terik matahari. Luka yang terhasil akan bergarit-garit, kulit terlihat kopak dan darah membasahi ruang luka. Dibasuh dengan air paip hanya akan menambahkan perit. Lebih perit lagi jika di dalam kelas luka itu akan disedari oleh guru yang mengajar lalu dia akan berkata “Budak baik memang begitu”.

Dari padang tar itu, saya dapat melihat bangunan kelas kami. Matahari pada jam sepuluh masih nyaman. Udara menghembus masih perlahan. Di ruang langit, awan-awan sinus bergaris-garis halus, dan yang berkepal-kepal seperti kapas itu ialah awan Stratokomulus. Begitu saya mengingati jenis-jenis awan yang dibicarakan oleh Pn. Hayati, guru sains kami. Maka matahari jam sepuluh itu akan menjadi saksi kepada sebuah perlawanan terhebat antara kelas kami dengan kelas 3 Ehsan. Setakat ini, kelas kami adalah juara bertahan dalam permainan ini pada peringkat darjah 3.

Pemain tetap kumpulan kami terdiri dari 5 orang. Saya, Syed, Hanifa, Rudy dan Anuar. Dalam posisi pertahanan saya di baris pertama. Syed dan Hanifa menjaga barisan kedua dan ketiga. Anuar di baris keempat sementara Rudy ialah penjaga garisan tengah.

Saya mendongakkan kepala ke atas. Ingin melihat awan sebenarnya tetapi apa yang saya terpandangkan? Saya terpandangkan kelas kami di tingkat 3. Ya! Tuhan, rupa-rupanya di balkoni di hadapan kelas kami itu, si gadis, sang pengawas itu sedang memerhatikan kami. Walaupun dari jauh, saya dapat merasakan dia sedang mengukir sebuah senyuman. Khusus kepada saya. Pembuluh darah, degup jantung, nadi urat tiba-tiba mengalirkan semangat yang selama ini tidak pernah datang. “Pertahankan nama kelas kita” seolah-olah begitu dia berbisik kepada saya.

“Jom main!” Tiba-tiba saya menjerit lantang, rakan-rakan yang empat terkesima. Sayalah pada waktu itu bagaikan seorang panglima yang tidak sabar-sabar menunggu musuhnya datang.

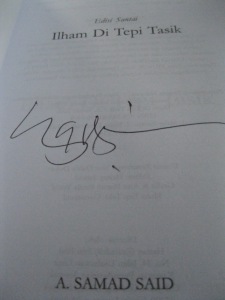

Gambaran awal Ilham Di Tepi Tasik sebenarnya diharapkan saya sebagai suatu pembacaan yang santai dan rileks, tapi ternyata istilah santai dan rileks seorang seniman adalah tidak sama seperti istilah santai dan rileks yang selalu diguna pakai oleh orang ramai. Istilah santai dan rileks seorang seniman rupanya adalah terlalu kompleks untuk difahami oleh orang kebanyakan. Istilah santai dan rileks seorang seniman rupanya lebih banyak menjengah ke dalam dunia menginsafi. Dalam mengenang, lebih banyak mengenang tragedi-sedikitnya senang hati. Dalam berfikir masih sibuk menafsir, disamping turut mengerah ‘akal seninya’ untuk ‘melihat’ menembusi ‘hijab’ tentang apa yang sebetulnya terjadi.

Gambaran awal Ilham Di Tepi Tasik sebenarnya diharapkan saya sebagai suatu pembacaan yang santai dan rileks, tapi ternyata istilah santai dan rileks seorang seniman adalah tidak sama seperti istilah santai dan rileks yang selalu diguna pakai oleh orang ramai. Istilah santai dan rileks seorang seniman rupanya adalah terlalu kompleks untuk difahami oleh orang kebanyakan. Istilah santai dan rileks seorang seniman rupanya lebih banyak menjengah ke dalam dunia menginsafi. Dalam mengenang, lebih banyak mengenang tragedi-sedikitnya senang hati. Dalam berfikir masih sibuk menafsir, disamping turut mengerah ‘akal seninya’ untuk ‘melihat’ menembusi ‘hijab’ tentang apa yang sebetulnya terjadi.